近日,国际权威期刊Energy & Environmental Science(《能源环境科学》)以研究性论文(Research Article)的形式在线发表高等研究院闵杰/孙瑞团队在高性能厚膜全小分子体系取得的新进展。

论文题为“18.51% Efficiency All-Small-Molecule Organic Solar Cells with Excellent Operational Stability and Blend-Thickness Tolerance”。高等研究院博士研究生高远和徐林勇为该论文共同第一作者,孙瑞副研究员和闵杰教授为该论文的通讯作者,高等研究院为第一署名单位。

全小分子有机太阳能电池(all-SMOSCs)是由小分子给体(SMD)与小分子受体(SMA)作为活性层的一类有机光伏技术。因其材料化学结构明确、易于纯化、无批次间差异等优势,在器件性能可重复性、大规模生产和组件应用中展现出巨大的潜力。尽管如此,由于全小分子体系的活性层纳米形貌更加难以调控,其与聚合物有机太阳能电池(PSCs)在效率、稳定性以及膜厚耐受性等溶液加工性能方面还存在着不容忽视的差距。此前,该团队已通过对称/非对称小分子受体合金的策略开发出高效稳定的全小分子体系(Adv. Mater. 2023, 35, 2300531; Joule, 2023, 7, 2845–2858)。然而,全小分子体系效率对活性层膜厚的敏感度并没有得到很好的解决,极大限制了其从实验室规模器件到大面积组件制备的过渡。这主要由于小分子给、受体之间激子扩散长度(LD)存在差异(一般来说,小分子给体的LD在10~20纳米,而非富勒烯小分子受体的LD在30~40纳米),活性层厚度增加会不可避免地引起相域尺寸变大,此时会加剧LD不匹配带来的不利影响,导致低效的激子解离与严重的电荷复合损失,因此厚膜器件的性能远滞后于最优器件。

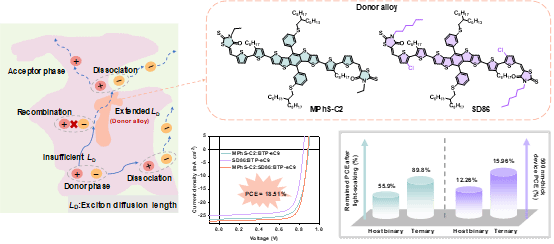

小分子给体合金的示意图、分子结构以及溶液加工性能

为了解决上述问题,该课题组聚焦于小分子给体材料LD的改性,通过氯化策略设计合成了小分子给体SD86,该材料展现出了较高的结晶性与较长的LD。随后将其引入高性能全小分子体系MPhS-C2: BTP-eC9中,得益于MPhS-C2与SD86的良好混溶性,活性层中形成了给体合金相。合金相的LD被有效延长为26纳米,大幅度减小了与受体BTP-eC9之间的不平衡。并且给体合金相的形成还使得活性层形貌具有更好的互穿网络,改善了厚膜活性层的电荷输运性质。最终基于MPhS-C2: SD86: BTP-eC9体系,在300纳米与500纳米的厚膜器件中分别实现了16.69%与15.96%的记录效率。此外,合金相还具有较高的相转变温度,因此该体系也展现出了较好的运行稳定性(T80:~3100小时)。值得关注的是,该策略在其他全小分子体系中的适用性也得到了验证。

该研究得到了国家自然科学基金委、中央高校基本科研业务费和武汉大学科研公共服务条件平台的支持。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ee/d5ee01162k